私はどういう風にしてドイツ語をやってきたか

関口存男

私のドイツ語苦心談がどれだけ参考になるかは疑問ですが、マア一席やって見ましょう。

学歴

まず身の上話から始めますが、私は皆さんのように正規に高等学校や大学を通って来た人間ではなくて、中学を二年でよして(姫路中学ですが)それから大阪の地方幼年学校に入学、陸軍士官学校を卒業、見習士官と胸膜炎とに同時になって、少尉に任官したら早速休職を仰せつけられ、その次は型の如く「お前はやめろ」と来た。成績はそう悪い方ではなかったつもりですが、いっぺん胸膜炎なんてものをやってしまうと、陸軍大学はどうせ体格でペケに決まっている、陸軍大学が駄目なら軍人をやったって仕様がない……こう思って、二十一歳で方向転換をしたのです。ドイツ語は、実はその幼年学校で学んだのです。

ええと、ちょっと申しおくれましたが、私の年齢は今年五十………八だったかな? 九だったかな?(どうも自分の年という奴は困るです。今年こそは所然覚えてやろうと思って年頭に断然覚える事もあるんですが、翌年になるとモウ違って来るので、しょつちゅう頭の中で混乱して今日に及んでいます。五十八というのも、ひょっとすると二三年前に覚えたやつかも知れません。 家内に訊くとわかることもあるんですが)。

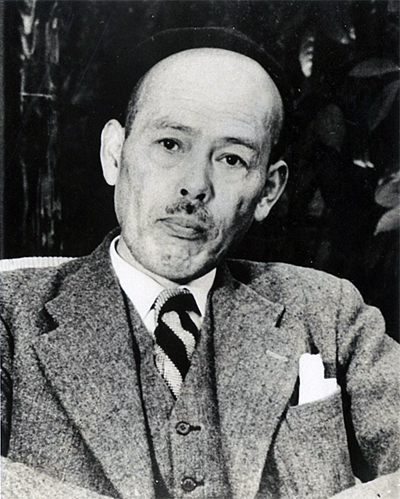

ドイツ語は、実はその幼年学校で学んだのです。幼年学校の事なんぞ知ってる人は大してなかろうが、幼年学校では英語という奴は教えなかった。それは、士官学校へ行けばどうせ普通の中学で英語をやった連中が入って来るから、少数の幼年学校出身者にだけは英語以外をやらせておくというわけなんでしょう、とにかく地方幼年学校では、ドイツ語班とフランス語班との二組になっていました(東京の中央幼年学校ではその他になおロシヤ語班というのがありました)。競技などやる時には、いつも此の独仏両班が対抗するのですが、どういうわけか知らんが、どの幼年学校の話を開いても、優勝するのは必ずドイツ語班と決まっていたようです。こういう事をいうとフランス語班の人達はむきになって怒るが、事実だから仕方がない。また、妙な事には、ドイツ語班へ入って来る男とフランス語班へ入ってくる男とは、顔の感じが違うんですな。士官学校で各幼年学校の者が集って来た後、私は大阪から来た者以外に関しては何も知らず、誰が仏班で誰が独班かということは、別に徽章をつけているわけでもないから、本当はわからない筈なのに、顔の感じだけで言い当てたことを記憶しています。ちょいちょい間違うこともないではかったが、それでも十人について七八人まではピタリと当たりました。どう云うんでしょうかな? ドイツ語班へ入って来てder,des,dem,denとかgegangenとか何とかやっているうちに顔が段々gegangen式になって来るのか、それとも、ゲーテのいわゆる親和力といったような以心伝心的な相互吸引作用があって、「おれはドイツ語をやろう」、「おれはフランス語にしよう」と決定する瞬間に、或る種の顔(従って性格)の持主はどうしてもドイツ語ないしフランス語の方へ微妙に吸引されてしまうのでしょうか? ──これだけはいまだに不思議に思っています。 小生の顔はここにご紹介申しあげた通りですから、ドイツ顔というのはどんな顔かということは、これによってお察しを願います。若い時は顔中一杯無精ひげを生やしていましたが、終戦後は御時勢がニヤケて来たので、おれもニヤケなくちゃ不可んかなと思って、ほとんど毎日ひげを剃ることにしましたが、時間がかかって弱ります。

どうしてドイツ語を選んだか? これはどうも、全然無意識にやったことで、理由なんぞ覚えていません。察するところ、英語が第一でその次がドイツ語、などという極く世間並な評価に従って、第一がないから第二にしたと云ったような、ごく無定見な考えだったのではないかと思います。それと、当時ドイツの陸軍は非常に有名だったからでしよう。なにしろ十四歳の小僧のことだから、無理もない話です。

十四歳で気がついたが、なるほど、この点私は非常に条件がよかったんですな。普通の人はみんな高等学校や大学へ行ってからドイツ語をはじめるのに、私はそれよりも数年前にはじめたのだから、これは何と云っても一歩の長です。殊に十四,5歳当時の数年という奴は、事語学に関する限り、非常に影響する所が大きい。語学と音楽だけは、とにかく早くはじめた者が得です。兎のように途中で昼寝さえしなければです(私は二三度昼寝をしたことがあります、殊に二十三四歳頃、一時新劇に凝って、一~二年の間ドイツ語のドの字も開けて見たことのない時期がありました、まさかドイツ語で飯を食うことになるとは思わなかったので……今の青山杉作君などといっしょに新劇の革新陣営をゴロゴロしていたのです。いまだって新劇はやりますよ、本当! 嘘と思うならやって見せましょうか? その代り下手だぞ……)。

最初の苦心

さて、十四の時から始めて、大阪地方幼年学校でどう云う風にドイツ語をやったかという話に移りますが、こいつがなかなか厄介です。しかも、此の最初の苦心をよくお話するということが一番大切ではないかと思います。というのは、これは現に当時わたしと一緒に同幼年校にいた連中が(最高は中将、多くは少将または大佐程度で終戦になったと思いますが)まだおそらく三百人や四百人は生き残っているだろうから、わたしも嘘は云えず、また謙遜して嘘を云う必要もないから、自信を以て断言しますが、とにかく地方幼年学校の三ヶ年在学中に、断然ドイツ語が出来出したことは事実なんで、しかもそれが或る種の異常な努力と熱中との賜であったことは、当時の学友がすべて認めてくれるだけではない、むしろ所謂る「ひとつばなし」になって今でも残っているはずです。とにかく驚異の的だったのです。自わからこんな事を云うのはおかしいが、嘘は大嫌いだから、笑われても構わない、ハッキリ威張っておきます、とにかく驚嘆されたものです。しかも──ここが面白いのですが──自分ながら奇蹟としか思えないのです。

努力と奇蹟、奇蹟と努力! これですな結局。若い時にやることが何か物になるとすれば、わたしはここじゃないかと思う。努力と奇蹟、奇蹟と努力!──努力が奇蹟を生む。そして奇蹟が努力を生むのです(前者は普通の修身講話になってしまうが、後者に注目していただきたい。自分でどう考えてみても、そんな努力ができた筈はないと思うのですが、何かの奇蹟で、とにかくやったものらしい)。

十四才のときに決心

どんな努力をしたかと云うと、一言にして云えば、つまり無謀きわまる事を企らんだのです。すなわち、ABCを教わり、発音の概略を会得し、やがて出るとか出んとか出すとか云う例の夫婦喧嘩みたいな所が終わって、とにかく自分で辞書が引けるようになった頃だったと思います(何時頃だったかはハツキリ記憶しません、あるいは一年生の始めの頃、あるいは半ばだったかも知れません)、語学以外は別に何一つむつかしい事もなし、ただドイツ語だけが全然新たな学科だったものですから、「よし、俺はこいつを物にしてやる!」と或る日決心したわけなんです。この決心には何のわけもない(1)、いわゆる断言命令的・盲目的・無茶苦茶的・駄々ツ児の意地張り的・天降り的・その他いろんな的決心だったので、しかも此の決心をすると同時に、何だかドエライ者になったような気がして、同輩の顔を見渡しても、なんだか自分より二三級位の下の連中みたいな気がしたことをおぼえています。 幼年学校では上級生が下級生をなぐりに来るのは毎日の行事でしたが、最初は、何の理由もないのにポカポカなぐられると、くやしくて、夜消燈ラッパが鳴って床の中で一人きりになると、シクシク泣いたこともありましたが、此の「よし、おれはドイツ語をやって見せる、おまえたちなんかどうだって好いんだ!」という挑戦的決心をしてひねくれてしまってからというものは、いくら殴られても口惜しくも何ともなくなりました。その代り入学の当初は、しきりに父母がこいしくて、姫路ということを聞いただけでも、脱走して帰りたいほどセンチになったものですが、いったんこの決心をすると同時に、なんだか心が両親を離れたというのか、孝心が薄らいだというのか、だいいち親許へ手紙を書かなくなり、夜眠る前にすら故郷のことを考えなくなってしまいました。

当時、上領という大尉の人が私たち12期生の生徒監で、この人の人格は思いうかべただけでもなつかしくて涙が出るようですが、この人も私にこういう転期のあったことは恐らく御存じあるまいと思います。しかし、或る時この人に呼びつけられて、深夜12時頃まで、おまえは近頃少しどうかしている、なにか悩みがあったら、今全部言ってしまえと言って、やさしく諄々とさとされた事がありますが、私は、しまいには泣き出してしまったが、そんな決心をしたことだけは遂に言わなかった。最も崇拝する人であったにもかかわらず、どうしても言えなかったのです。言えば理由を問われる。ところが、理由というのは、前述の通り、なにもないので、ただ駄々児の意地張りで、しかもこの決心に居直って世の中を見ると、どいつもこいつも自分より以下に見えるという、とにかく理屈では言えない自己救済的決心だったので、そいつを、自分の最も崇拝する上領大尉殿に詳しくジロジロ見たり批評されたりするということが堪えられなかったのです。

──けれども同大尉にはまことにすまなかったので、二、三時間一人きりで部屋の隅に立たされた後、一切の返事に代えて私は泣き出してしまいました。大尉は、口だけはきびしく「軍人が泣いたりしちゃいかん!」と言いましたが、顔は実にやさしい顔をして、小さな声で、「よし、もう好いから、かえって寝ろ」と言いました。私は外へ出てから、思い切って言ってしまおうかと考えましたが、しかし、そうすると、「同じ決心をするなら、ドイツ語なんて変なものに決心しないで、立派な軍人になる決心をしたらどうだ」と言われそうな気がしたので、そう言われると、軍人よりドイツ語の方が好いという理由はどうしても考えつかなかったものですから、悪いな、とは思ったが、そのまま寝てしまいました(その後、同大尉から私の父にあてて、関口は最近少し性質が変わって、陰険になる徴候があるから注意されたいという手紙が来たそうです。それまでは淡白な児だったと見えます)。

十四、五歳の少年でも、性格がすっかり変るほどの決心をすることがある、ということがこれでもわかりましょう。だから、少年が性質が変わったり、淡白でなくなったりしても、それをすぐ何か悪い事のように思うと間違います。少年には、多情多感な、すこぶる危険な時代があるのです。私のは、生れてはじめて両親の膝下をはなれ、しかも厳しい幼年学校へ入り、上級生には毎日ポカポカ殴られ、箸の上げおろしにまで一々文句を言われたので、入学当初の数ヶ月は、まるで世界が変わったようで、しかもまだ親しくつき合って打ちとけ合う友人といっては一人もなし、そのままで行ったら、あるいは飛んでもない不良になるか、あるいは親許へ逃げてかえって世間の物笑いになっていたかも知れないのです。この多情多感の危機を自から救おうとしてかじりついたのが偶然ドイツ語だったわけです。

たとえば、お灸をすえるとき、感じのにぶい人は平気で我慢できるでしょうが、感じの鋭い人は、何か、下っ腹に力を入れるとか、誰かの腕をギュッと握るとか、とにかく何かにしっかりつかまって渾身の力を拳に集中しないと、熱さに対抗できないでしょう。それと同じことです。私も、まるで横っ腹の一番くすぐったいところにお灸をすえられるような多情多感な少年時代の危機に対抗するために、何かにかじりつこうとしたのです。するとドイツ語が一番手近かにあったきりの話です。若い人たちはこの話はわかつてくれるでしょうな?

最初何にくらいついたか?

ドイツ語を物にしてやろうと決心した前後の事情はだいたいこれくらいにしておいて、さて、その次には、その実行の模様を出来るだけ思い出して書いて見ます。これは大いに御参考になるだろうと思います。ただし、その実行方法が誰に話しても恥かしくない模範的なものだったから参考になるというのではなくて、模範的でないから参考になると思うのです。あんまり頭の好い人に読まれるとチョット困るんだが、どうせこんなくだらん記事を読む人にはそう頭の好い人も居まいから、思い切って正直に書きます。模範的でない人には模範的でない事の方が模範になるでしょう。

とにかくですな……とにかく決心すると同時に日曜日に(大阪の幼年学校に居たのですから)心斎橋通の丸善支店へ出かけて沢山ならんでいる洋書の前に立ったわけです。「とにかく本を買おう!」という気持でいっぱいでした。ところが悲しいことには何を買っていいかわかりません。うっかり医学書なんか買ってはつまらん……(堂々たる本はどうもみんな医学書らしいのです)と思って、あっちこっち見廻っているうちに、財布との関係もあるので、とうとう例のレクラム叢書ばかり詰まっている書棚の前に立って眺めはじめました。星一つが五銭だったと記憶しますが、あるいはもう十銭にもなっていたかも知れません。とにかく星一つがいくらと書いて貼ってあったから、安心して標題を眺めはじめました。ただ、店員が見ているので、辞書を出して引くことができないのには弱りました。

とどのつまり買ったのは、非常に分厚い、星が七つも八つも付いているドストエフスキイの『罪と罰』の独訳です。私にとっては実になつかしい本です。なんと思ってこんな本を買ったかというと、ちょっと中を開けて見ると、一頁の中にistとかinとかichとかいう、既に充分知っている単語が、たてつづけに五つ六つ並んでいるところが眼についたからです。それと、とにかくウント分厚い本を買ってそれをみんな読んでしまうんだ! という、少年らしい、実に誇大な感情があったからです。星の一番多い本が偶然この『罪と罰』だったのです。この点は、我が事ながら非常に面白い。何の定見もなく、ただモウ膨大だったから買ったという事実……この事実が凡てを語っているように思われます。いったい若い者のやらかす無意味なことほど意味深いものはありません。若い者が何かおかしなことをしたら、教育家はその点を最も尊重すべきだということがわかります。

さて、それをどういう風に読んだかというと、それが実に思い切った無茶苦茶な読み方なんです。学校ではまだやっと、御存じの方があるかも知れませんが、昔方々で使っていたGerman BookというHier ist ein Mannで始まっている読本の最初の半分ぐらいしかやっていない時に、しかも世の中の事を大して知らない十四歳の少年が、突然ドイツ語の小説を読み出したのですから、どんな風に読んだか大体察しがつくでしよう。というよりはむしろ「どんな風に読めたか」ということが今でも私自身には疑問です。とにかく、最初の一行からして全然意味がわからなかったのじゃないかと思います。単に、ところどころに istとかnichtとかHausとかschönとかいうわかる単語がないこともないので、そんなのが出て来ると大体その辺の意味がボンヤリわかったような気がしたのじゃないかと思います。頭の好い少年なら、「こりゃあ全然わからん!こんなわからんむつかしい本に齧りついていては時間の無駄だ!」というハッキリした認識が起るでしょうから、好い加減に見切りをつけて、よしたかも知れません。ところが私はそういう実際的なことにかけては実に頭が悪かった。それに、大人に相談したり、先生に知恵を借りたりすることが大嫌いだった(初めての家に訪れる時など、人に道を聞くのなども、軽く聞け出したのは四十歳近くになってからだと思います。今でも問題によると、どうも人の知恵を借りるのが嫌いです。どんなに損をしたって、損の方はいっこう痛く思わない、ただとにかく自分の思ったように下手なことをしないと生きているような気がしないという困った癖があります。つまり「頑固な病人」というタイプですな。学問上の事も然り。学界で八十年も前に発見してしまっていることを最近自分で発見して感心しているようなことが沢山あります。人の忠告は、うがった忠告であればあるほどきらいです……)ドイツ語の先生とは毎日顔を合せているのだから、相談すればきっと好い本を教えてくれたでしょうに。

ちっとも分らないままで五頁や六頁は読む人もあるかも知れませんが、私のように百頁も二百頁も(しかも丹念に)読んだという人はあんまりないでしょう。私はそれをやったのです! 頭の好い人ならイヤになるところだが、私はいっこうイヤにならなかったのです。──意味がわからないままで読むと云っても、決して上すべりして字の上を滑走したというのではありません。とにかく「わかろう、わかろう」と思って、片っ端から辞書を引いて、辞書に書いてあった意味を何でもかんでもその語の妙な響きに結びつけて、そうして一行か二行を穴の開くほど睨みつけて、十ぺんも二十ぺんも三十ぺんも読みなおして、そして、ああじゃないか、こうじゃないかと、とにかく十四歳の少年の知恵に及ぶ最後の限界まで考えつめたのです。

とにかく……どうも「とにかく」が多過ぎるが、……とにかく人に言わせないで自分で最後まで考えることは子供の時から好きでした。女学校へ行っている姉がよく色んな謎をおぼえて来て私に課しましたが、姉のは一寸癖がわるくて、人に謎をかけておきながら、人が考えている最中に、からかいながら、答を露骨に暗示するような事をはたから云うので、よく怒って喧嘩したことをおぼえています。おしまいには、姉が謎を云うと、私は直ぐ裏へ行って、裏戸をあけて、耳に固く指をつっこんで考えたものです。

つまりそれとおんなじ気持で、わからぬ本を一年半か二年ばかり挑めていたのです。途中、同県人の下宿で、誰だったかこの「罪と罰」の翻訳が出るとか何とか云ったのを偶然聞いたことがありましたが、その時の不愉快な気持は今でも一寸おぼえています。もちろん、そんな反訳などを参考にする気持はありませんが、とにかく、自分がこうして大事にして探っている一歩一歩の秘密が、翻訳家だか何だか知らないが、抑々世の中の誰かに、ちゃんと日本語に直せるほどハッキリわかってしまっているのだ……という感じは甚だ不愉快なものでした。そういう偉い人に会ったとしたら、私はとても同席していることはできなかったにちがいありません。

それから、とにかく、訳もわからないくせに、その本がとにかく非常に好きになりました。バラバラに破れてしまってからも、新たな表紙をつける気になりませんでした。とにかくその茶褐色の表紙が自分の命の一部分になってしまったので,それが白になったり緑になったりすることは考えられなかったのです(これを以て見ると、わたしのドイツ語勉強の発心は、精神的、内容的なものではなくて、全然外形的、動物的なものだったらしい。何が書いてあるかわからない本を、単に表紙の色に対する愛着から、一年半も二年も、毎日毎日とり出して、こんなに好きな表紙の本だから何とかして解りたいと思って一心不乱ににらめっくらしたのですからね……こう云う無茶苦茶な馬鹿な気持は、人にわかるかどうか、それがちょっと私にはわからないが……しかしこんなことは誰にもあるのじゃないでしょうか? 人間というものは、口ではみな相当立派な筋道立ったことを云うけれども、やっている事はみんな大体この程度の変なことばかりなのじゃないでしょうか?)。

要するに、ちょっと千頁近くもある本を、訳もわからねままに、二年ばかりかかって、数百頁読みました。するとどうでしょう、おしまい頃には、なんだか……わかり出したのです!

「わかり出した」と言うと嘘になるかも知れません。「なんだか」わかり出したような気がし出したのです。この「なんだか」も実を言うと只今の私にはよく思い出せない。しかし、とにかく、こういう事はできます、すなわち、第一には、小説の中の筋がわかり出したのです。主人公のラスコルニコフはどうもこの女が好きになったのじゃないかという気がしはじめると、はたしてその通りになったりなどするのです。そんなことをしたって無駄じゃないかと思つて読んでいると、はたして作者が、「しかしそれは無駄であった」と言ったりするのです。これは正に私に話の筋がわかり出した証拠です。

ところが妙なことには、話の筋は大体わかってきたのに、文章の関係や、その他文字のことはホトンド霧の日に隣の家を見るように、朦朧と霞んで、なに一つハッキリわからない。たとえば、ズラット一行の文章が並んでいると、わたしはいつもの癖で、すぐそれを発音してベラベラと読んで、幾度も繰り返して、おしまい頃には、二行か三行までの文章なら、二三度読むと、すぐ眼をつぶってそれを暗記で言えたものです。ところが、その中には、ほんの飛び石のように、あちこちに知った単語があり、ちょいちょい知った句があるくらいのもので、全体の構造などはわかりもせず、翻訳して見ろと言われたって出来ません……が、それにも拘らず話の筋はよくわかって来たのです!

文章の意味がわからずに話の筋がわかるというのは、実におかしな話ですが、実際そうだったんだから、決して嘘ではありません。とにかく、訳の分らぬ本を、毎日毎日にらんで、それを二年ばかり続けた後の状態というものはそういうものだと見えます。そうだ、書いているうちに重要な事実を思い出しました。当時の私は、別にドイツ人の発音を聞いたわけではなかったが、いつも「若林」という先生の口調が頭にあったので、たとえば床に入って眠りこむ時には、意味のわからないドイツ語の長い長い文章が(二行三行ぐらいの)しきりに頭の中で聞こえるのです。まるで蓄音器をかけるように!

こんなことがありました。或る夜、床の中で例によってまるで近所のうるさいラウドスピーカーのように耳朶を搏つそうしたドイツ語の句や文章に悩まされながら、何かたわいもない事を考えながら眠り込もうとしていると、どうも一つだけどうしても鳴りをしずめない変な文章があるのです。もうウルサイ、はやく寝よう、と思って右に寝がえり打ったり左に向いたりしますが、またしても又しても同じ文章を頭の中で繰り返して、自分ながら手がつけられません。おしまいには、続けるところまで続けてやれと思って、頭を冴えさせて、その次を次をと頭の中で綴って見ると、驚くなかれ、ほとんどレクラム版の一頁近くもあろうかと思うほどの文章ができあがる、しかも、フト、それがどの頁にあったかも思い出したので、そっと床を出て、本を出して、便所へ行って、暗い電球に本を近づけて、その場所を探したのです。すると、すぐ見つかりました。しかも、読んでみると、一字二字の差はあったが、ほとんど私が知らずに暗記していたままでした。しかもそれが、ほとんど一頁近い長さなのです(もっとも中の筋がおぼえそうなところでしたが)。

これは、私が、わからないままにも、同じ箇所を何度も何度も口に唱えながら、おそらくは一晩の内に一頁ほどの所を何十度と繰り返して読んだ日がその二三日前にあったことを証します。暗記しようと思って暗記したのではなくて、とにかく小野の道風の蛙のように、飛びついてはおっこち、飛びついてはおっこち、ほとんど気違いじみた単調な努力を、子供の一心で、一年半あるいは二年ばかり繰り返しているうちに、あの大きな本の中のあらゆる半わかり、或いは三分の一わかりの文句を、ゴッチャにではあるが、とにかく潜在意識の中に不知不識の間に叩きこんでしまったわけです。

最初おぼえたドイツ語はどんな風に頭の中へつめこまれたか?

そういう調子だったものですから、私の頭の中には、なんだかよく意味のわからない、あるいは半わかりのドイツ語の短文や断句がゴシャゴシャと詰めこまれてしまったわけです。意味がよくわからなくても、いっこう苦にならない。というよりは、むしろ、いろんな文句がペラペラッと出てくるのだから、それでつまり解っているような気がしていたものと見えます。たとえばelf(11のこと、英のeleven)という語にお目にかかるたびに、何の理由もなく Es schlug gerade elf(ちょうど11時を打った)という文句が頭の中に反響します。ところがgeradeの意味はよく解っていないのです。そんなのは、そう言ってもまだよくまとまった短文ですが、大抵はまとまらない意味のものが多い。たとえば、よく覚えている例で言うと、整列して訓示を聞いている最中に、何か「息子」という言葉が耳に聞こえたのです。すると、息子というドイツ語は Sohn だということはよく知っていたのですが、Sohn!と考えると同時に、どういうわけだか die die liebe Base meinem Sohne hat angedeihen lassenという相当の長句が蓄音器をかけたようにペラペラと思い浮びました。整列している最中のことですから、暇なので、die dieっていったい何だろうかと思ったり、angedeihenというのは動詞にはちがいないが、どうすることなんだろうと思ったりしましたが、殊にBase[バーゼ]という単語が、響きが何となく怪奇な感じをおこさせるので、訓示がすんだら直く辞書を引いてやろうと思っていると、訓示がひどく長くなって、解散すると同時にすぐ体操服に着替えてまた整列となり、それから三四時間ばかり次へ次へ何かあって、ついに夕食後にやっと辞書を引きました。するとBaseというのが二つあって、一つは「塩基」、一つは「親戚の女」とか何とかいうのですが、どちらだか解らない。その後十年ばかりはとにかく「塩基」(というのがそもそも何だか解りませんでしたが)とか「親戚の女」とかいうとすぐにこの die die liebe Base meinem Sohne hat angedeihen lassen という句を考える。十年後に、ちょっと気にかかって、angedeihenというのを辞書で調べてみたが、それでもまだ何のことやら要領を得ず、ついに三十歳近くになって、法政大学でドイツ語の先生をし出した時、下調べをしていると、またこのangedeihenが出てきて、しかもやはりangedeihen lassenという結合で出てきた。けれどもその時には辞書も何も引かずに、このむつかしい語がピタっと解り、しかも意識的に自分のものになったことを覚えています。

以上はほんの一例ですが、わたしの頭の中に詰まっているドイツ語というやつには、多少の差こそあれ、すべてこれに似た妙な曰く因縁がある。しかも、単語として覚えているものよりは、むしろ文章や句で覚えているものの方が多い、つまり、わたしの頭というガラクタ箱にいっぱい詰まっているのは、小石ではなくて、縄の切れっぱしなのです。ちょっと見えている端っこを引っぱると、ぞろぞろと長い縄が出てくる。しかもその縄があっちこっちもつれていて、一本だけ引っぱり出すわけにゆかない。一本引っぱれば、それにもつれて何の関係もない別な縄が二本も三本も出てくる……

だから(これはマア十五年も二十年も後の話になりますが)法政大学の予科や独文科や、最初元気の好い頃の私に教わった人たちはおそらく記憶があるでしょうが、わたしは何かというとすぐにチョークをとって黒板にペラペラと長い文例を書きました。老熟して来ると、ごく簡潔な、キチンと意味のまとまった、ほんの三四語か五六語でまとまった文例を書いたが、未熟な若い当時は、とにかく思い浮んだままのゾロゾロした長い縄をそのままならべて見せたものです。講義を聞かされる学生たちこそいい迷惑です。けれども、そのために「あの先生はものすごい」という評判になって、たちまちのうちにドイツ語の天才だということになってしまった。学生にとってはドイツ語の天災だったわけです。

文例によるドイツ語文法を思い立って文例整理ノートを設けた時のこと。

けれども、こうしたわたしのペラペラ的メトーデ[方法]がそれから十年二十年後には驚くべき威力を発揮したことは事実です。三十歳になる前頃、演劇の方では到底めしが食えないことがわかり、ついにドイツ語で飯を食うことに決心した或る日、わたしはこの「句と文章」を中心とした行き方の一大ドイツ語論を書くことを思い立ち、それから後は、わたしがその時まで無意識に機械的にやっていた勉強法を、いよいよ合理化してノートにとることにしました。只今わたしの座右にある行李に一杯ほどの分量の、百冊近くもあるノートがそれです。どんなノートだか、それは商売上の秘密でちょっと言われないが、大抵の人はチョット開けてみただけでもウワーと言ってびっくりしてしまう。

このノートは終戦の直前、長野県の妻籠〔つまご〕へ疎開する際、まるで探偵小説みたいな隠れん坊をして私を心配させました。私たちは、荷物をすっかり造って、宇田川という近所の運送屋さんに万事を頼んで、身体だけ四月前に妻籠へ行ったのです。ところが、何時まで待っても荷が来ない。どうしたんだろうと思っていると、そのうちに到頭留守宅にいた長男の存哉〔いくや〕から「イエヤケタ、ミヒトツカイシヤヘユク」という電報がきた。いったいこの存哉という奴は気が利かない点で有名なんですが、荷が出たら出たと附け加えれば安心するのに、荷のことはなんにも言わずに、単に「家焼けた」と言ってきたから、こっちは勿論荷が出ないうちに家といっしょに焼けたものと思って、すっかり覚悟してしまった。殆んど半生もかかって書きためたノートが焼けてしまったのですから、これはモウ学者としての資格はゼロになった。半生かかって計画して来たドイツ語の「句と文とから行く文法」もモウ灰になってしまった、と思いました。ところが、それから十日か二十日ばかり経つと、ヒョッコリと一荷車分の荷物が着いたのです! しかも、後で聞くと、荷が家を出たのは四月十二日、即ち家が焼けた前の日だというじゃありませんか。一日の差で、いや、詳しく言うと十時間ぐらいの差で荷が助かったわけです。

ところが話はまだそれだけではないので、ノートの運命はもっと際どいことになっていたのです。ノートは、三個の木箱に入っていたのですが、荷をほどきながら検べて見ると、その木箱がどうしても二個だけしか来ていないことを発見しました。なまじっか喜んだ後のことなので、これにはガッカリしました。わたしに取って見れば、衣類や勝手道具がいくら沢山助かったって一向ありがたくはない、肝腎かなめのノートが、三分の二になってしまったのでは、だいいち用をなさない。全然来ないのと大差ないわけです。私はまたガッカリしました。

ところが、それから一月ばかりたつと、また追加の荷がついて、ソレと云うので駈けつけて見ると、来た来た、すっかりあきらめて居た一つの木箱が、何食わぬ顔をして入口に投げ出されてころがっている! 運送屋さんから来た手紙によると、十二日に目白駅へ荷を運んだところが、荷が荷車に積みきれなくて、五六個残ったのだそうです。ところが、神佑と言いますか、その荷物の残りを、もし私の家へ運び戻していたら、家と一緒に焼けていたのですが、運送屋さんが、警報が鳴ったものだから、荷を自分の店の前に投げ出したまま警防団の詰所か何処かへ出かけてしまい、そのために助かったのです。なるほど、こんど東京へ帰って来て見ると、運送屋さんの家の一角だけが焼けずに島のようになって残っている!

つまらんおしゃべりに頁を空費しましたが、とにかくそうした劇的運命を閲して、そのメートはまだ無事に私の座右にあります。それは実に混沌たり鬱蒼たるジャングルのごときノートです。三十年近くの間、毎日毎日、丹念に書きためた、但し私以外の人には恐らく利用のできない一種異様なノートです。たとえば前置詞inだけのために、相当の厚さの一冊があって、それが数多の項目にわかれていて、どこを見てもタイプの細かい字が一杯打ち込んであって、それに赤や青や黒や緑のいろんな印がついたり、注意書きが書き込まれたりしている。だいいち、開けるのにも相当用心して開けないと、風の吹く時に開けようものなら、整理に十日や二十日はかかるでしょう。つまり、ノートというやつは、わたし自身の頭よりはずっと微妙に細かく出来ているので、ノートによって頭の整理をすることはできますが(またそのためのノートでもあるわけですが)、頭でノートを整理するなんてことは到底できません。火事も困るが、風も相当恐ろしいのです。

流読

また脱線しましたが、これでいよいよ私の初歩時代の話を打ち切るために、「ハハア、おれにはドイツ語が読める」という最初の自信を得た瞬間のことを述べておきましよう。これはハッキリと覚えています。学校で教えられるドイツ語を全然度外視し、初級中級をカッ飛ばしていきなり千頁近くもある原書にくらいつき、まるで猛獣に巻きついて食うか食われるかの死闘を演ずる熱帯の大蛇のごとき鼻息で、執拗な、単調な努力を、およそ一年半ないし二年も続けたでしょうか(生活環境に対して非常に敏感で、軍人の学校へ入ったことを忽ち後悔した私は、この無謀無策にして単調且つ執拗なる内面的死闘によって当面の焦慮から救われたのでした)。あの厖大な書物の三分の二ばかり、解らぬままに読んだのち、二年生から三年生になる当時だったと思いますが、なんだかコウ、ところどころ、イヤにはっきりよくわかる個所が頻々として出てくるのに気がつき始めました。時とすると、半頁も一頁も、スラスラと読めて、よく意味がわかるのです! この時の妙な嬉しい気持は非常にハッキリ記憶しています。おかしな話だが、語学というものは意味が解って読まなければいけないものだということに、生れて初めて気がついたのです。というよりはむしろ、まるでコロンブスがアメリカを発見したように、「横文字で書いたものにも、やはり一語一句ハッキリした意味があるのだ」ということを発見して、まるで一大発見をしたような気持がしたのです。

最初の自信

そして──これもハッキリ記憶していますが──「そうか!ではこの本の中に書いてあることには、いま解ったような意味のハッキリした一言一句の意味があるんだな……」と思いながら、その茶褐色のレクラム本を手にとってつくづくと眺めると、なんだかその本がそれまでとは全然ちがった本のような感じがしました。それまではただ妙に好きだったにすぎませんが、その瞬間からは或る種の畏敬の念を以て眺め始めたのです。 そして、「今までの所は、そんなに一言一句に大したハッキリした意味があると思わずに読んできたが、では、初めっからそういう風にハッキリ意味があったのかしら……」と思いながら、試みにチョットー番最初の頁をあけて、初めの数行を読んでみたのです。するとどうでしよう! わかるのわからないの、一度スラリと読みおろしたきりでピタリとわかるではありませんか! わたしはまるで狂人のようになって夢中になって最初の十頁か二十頁ばかりを一気呵成に読み流しました。わかるわかる! 面白いようにわかる! あっちにもこっちにも、既に充分暗記して頭にこびりついている句があって、しかも、忘れたものも忘れていないものも、みな一様にハッキリと解ります! まるで近眼に気がつかずにいた人が、急によく度の合った眼鏡を掛けたようです! それから後、一ヶ月か二ヶ月ほどかかって、それまでの二年間に死闘しながら取っ組んできたその本を、また読み直しました。この時のドイツ語の進歩といったら物凄いものでした。また、この時に得た自信は大したものでした。そうして、三年生になってからは、サアこんどは買った買った、レクラム版の小説や戯曲をウンと買って、一年間に相当読みましたが、中にはちょいちょい難しくて筋も何もわからぬものもあったが、大部分は、ちょいちょい辞書を引くきりで、マア大体中に書いてあることはスラスラと解った。一文のうちに二語三語知らぬ単語が出てきても、大体わかると、そのまま次を読んで行くという「流読」の癖がついたのも、この地方幼年学校三年のときです。教室で読む教科書なんてものはモウ馬鹿々々しくてしようがなく、全然先生の言うことを聞かないで、退屈しのぎに辞書の随意の一頁を開けて新知識を漁っていたことを記憶します。

精読と流読

前回までにおいて、わたしの甚だがむしゃらな、最初の二、三年の勉強法を述べ終わりましたから、今度は、それについて、その後わたしがツクヅクと考えたことを一括してお話して見ようと思います。

まず、語学の勉強法を云々するときによく問題になる「精読か濫読か」という見地から、私が只今述べたような無茶苦茶な勉強法を回顧してみましよう。精読か濫読かという見地から考えてみると、私のは、どっちに属するのだかチョットわかりません。乱暴な粗雑な読み方だったという点では乱読のようでもあるし、一向はかどらなくて、片っぱしから辞書を引きながら、一日に大して進まなかったという点では精読のようでもあります。

ところが、例の厖大な小説を読み終わって、多少の自信が出来て、それから次に色々なムツカシイ書物を次から次へと読んで行った「第二期」においては、私は完全に「濫読」の方の行き方を採用しました。手当たり次第に読み、半消化のままに通過し,迅速に片づけ、次から次へと漁った……要するに典型的な濫読です。 そこで、これは恐らくどなたも関心のおありになることだと思いますから、この精読か濫読かという有名な問題について、私自身の癖と関係した所信を述べておきます(所信というものは必ず個性と関係しているもので、私がこれから申し上げることも、すべて、私と同じようなタイプの人にのみ通用する眞理だと思って下さい。私は、ニーチェの用語を借りて言えば、いわゆるディオニュソス型の方に属するように思われます)。

語学の勉強には精読的な行き方と私のような濫読的な行き方とがあって、その二者には各々向き不向きということもあり、また一長一短があって、よく議論の対象になるのですが、わたしはどちらかというと濫読の方に味方したくなります。それは、今までに述べた若い時の経験があるからです(ただし、若い人を眼中においた場合の話と思ってください。相当年を取った後となると、これはまた少し話が違ってきます。その事はまたずっと先へ行ってから述べることにしましょう。相当年をとって、殊に翻訳でもしようかという人が、そうした濫読「のみ」によって生じた語学力で中途半端に好い気になって、わかったようなつもりで仕事をすると飛んだことになるので、これは世間に一番多い例で、世を毒する事これより甚だしきはなしと言いたいのですが、これからの話は、そんな上級の話ではなく、単に語学の力をつける最初の時期の話なのですから、勘違いをしないで頂きたいと思います)。

濫読というと言葉が悪いから「流読」とでも申しましょうか。Statarische Lektüre(精読、熟読)に対する Kursorische Lektüre(走読、流読、通読)です(英語でも cursory reading ということを言います)。こいつが出来るようにならないと語学は進歩しません。また、相当はじめの頃から、思い切ってこいつをやらないと無意識な底力というものがいつまでたっても生じないのです。スラスラと読み流すなどということは、それは相当語学力がついてから後のことだろうと思うと大きな間違いで、それはむしろ逆で、それをやらないと「相当の語学力」なるものがそもそも生じてこないのです。「わかるとスラスラ読めるようになる」のではない、「スラスラ読むとわかるようになる」のです。

もちろん、最初からこの流読という奴をやるには、既に物心のついた、頭の冴えた、常識のある人には、相当の覚悟が要ります。私は、いきなり軍人の学校へたたき込まれて頭が混乱していたために、ほとんど正当防衛をするような絶望的な気持で喰らいついたために、思い切ってそんな非常識なことをすることができたのですが、正常な自由な環境の下に勉強していられる青年諸君としては、意味も何もわからずに、ただ時々、一頁に一二行、半解りのする所が出てくるのを楽しみに千頁もある厖大な本を読んで見ろと言ったって、あるいは馬鹿馬鹿しくて一週間と読んでいられないかも知れません。それよりは何かよく意味のわかるものを読んでみたいという欲望が当然起ってくるでしょう。進歩しているのやら進歩していないのやら全然見当のつかない無駄なことを一二年も一心不乱にやれと言ったって……それはチョット出来ますまい。けれども、けれどもです! 何等かの意味に於て単調な、執拗な、頭の悪い、非常識な、盲滅法な「糞勉強」をしなければ何だって物にならないのですから、語学だとてやはりその通りで、さてその糞勉強をどういう風に持ってゆくかといえば、それはこの一見無茶苦茶なような「わからぬままに読んでゆく流読法」というのが、後になって見ると一番近路ではないかと思うのです。

ただし既に言った通り、相当頭の発達した人は、この流読というやつを徹底的にやり遂げんがためには、相当覚悟してかからなければなりません。それはどんな覚悟かというと、まず第一には、少々わからなくても、そんな事はあまり気にしないことです。第二には、わからない単語を一つ一つ辞書で引くのもよろしいが、そのために一向進まなくなっては流読の意味を為しませんから、一語一語の意味を知ろうとする努力はマア適当にしておいて、わからない所があったらわからないままにしておいて先を読んで行くことです。ただし、或る一つの文章がよく意味がわかって、しかもその中に一語か一句だけ知らないものがあって、それが非常に気になる、といったような事がよくありますが、そんな時には、チョットゆっくり構えて、辞書を引いて詳しく考えてみることです。そんな時に検べた単語は非常によく頭に入り、後で非常にためになります。これは単調な流読の砂漠の中のオアシスの如きもので、そんなことばっかり遣っていてはそれがまた単調になって効果が少なくなりますが、たまに遣るからよく効くのです。

第三には──これが最も重要!──色んなツマラナイ反省を敢然として斥け、完全に馬鹿になりきることです。頭の好い人にはこれがなかなか出来ない。頭の好い人にかぎって成功を焦る、辛抱というものがない、いろいろともっともな事を考える、いろいろと自分のやっていることを自分で批評する。これがいけないのです。「こんなに大して意味も解らずにドンドン読んでいるが、これは結局単に上滑りしているにすぎないのではあるまいか?」とか、「自分では一向進歩しているようにも思えないが、これでは何の楽しみもないではないか」とか、「もっと何か適当な本さえあれば、もっとよく意味もわかり、もっと進歩するのではなかろうか?」とか、その他種々さまざまな反省が生ずるでしょうが、それは流読の際には厳禁です。そんなに頭の好いことを考えるなら、ついでにモウ一つ頭をよくして、「方法に良し悪しはない、良い方法を不徹底にやるよりは、悪い方法を徹底してやる方が、結局最後の意味においてはそれが好い方法なのだ」という風に考えるべきです。

要するに、流読は、あるいはあまり好い方法ではないかも知れませんが、時間と精力の浪費を意としない元気旺盛な若い人々は、やろうと思えば最もわけなくやれる方法なんですから、その意味においてはあるいは好い方法と言っても好いのではないかと思います。一字一句の意味を調べ、よくわかってからでないと先へは進まぬという、精読主義の方は、わたしはこの方がむしろ実行しにくいと思います。この方はよっぽど意志強固な人でないと最後まで徹底的にはやれないでしょう。それに比べると、同じ糞勉強にしても、流読の方はずっと事が簡単です。阿呆にでもできます(賢い人には、今言ったように、ちょっと困難があります)。

精読というやつをやる時には主として「頭」と「理智」と「意識」が働きます。それに反して流読というやつをやる時には「感じ」と「本能」と「無意識」が働くのです。わたしは、語学というやつは、頭の問題ではなくて、やはり感じの方が主じゃないかと思います。頭でおぼえたことは割合役に立たない、感じと本能でおぼえたことは確かです。だいいち頭では一時にたくさんのことは覚えられない、それに反して本能と感じというやつは、ごく漠然とではあるが、短時間のうちに、信ぜられないほど多くの事をおぼえます。暗記なんて問題も、結局は感じです。それが証拠に、たとえば或る一つの単語をとって、それを理屈で覚えようとしたって、思ったようには行きません。覚えられたか覚えられなかったかということは、結局長い月日のたったのち判明するわけですが、その時によく検べてみると、「これは必要だから何とかして覚えよう」などと思って意識的に努力して覚えた単語なんてものは割合おぼえていなくて、最初から何となく覚えられそうな「感じ」のした単語をやはりいちばん確実に覚えています。これを以てみても、暗記なんてものはすべて感じが主であるということがわかるでしょう。

流読しているというと、意識的に詳しく考えるなどという暇がありません。そのために、頭脳の方が遮断されて、主として潜在意識の方が働らき出すものと見えます。精読してわかると、意識活動が旺盛であるために、一見非常に進歩しているような気がして、頭の好い人には、気持に満足を与えます。その代り、冴えた意識活動のために、無意識活動の方が阻止されて、感じというものの発達がむしろ邪魔される傾向すらあります。

私は、最初の二年間ばかりは小野道風の蛙のような努力もしましたが、大体から言ってやはり流読をやったわけです。そして、わかり出して、多少スラスラ読めるようになると、こんどは流読ばかりやりました。つまり十六の年(地方幼年学校の三年目)から二十六七歳の頃まで約十年間は、ほんとうの流読あるいは濫読でした。精読なんてことは、ほんのたまにやっただけです。三十近くになって、法政大学で教鞭を執りだして、学生の前で説明をしたり訳をつけたりしなければならなくなった時に初めて、精読をしなければ教師は務まらんと気がついて、それからやっと詳しく考えながら読むように自分で努力する習慣をつけたぐらいのものです。

地方幼年時代、しょっちゅう訳のわからぬ短文や断片が頭の中で躍っていて、それが丁度役に立ったことから思いついて、私はその後、或る種の方法を自分で発明して意識的に用い始めました。それは既にこれまで何度も人に紹介した方法ですが、ついでに一寸述べておきます(実際的には二十歳頃からやり出したフランス語の勉強の時にはもっぱらこの方法で進歩しました)。

「暗記」について

それはこうです。流読をやっている最中、「これはよく意味がわかる!」という文に遭遇すると、わたしはすぐ本から目を上げて、その文章を(たとえ二行でも三行でも)ソラで言ってみます。

つまったら、カンニングをするようにチョット本を見て、なんとかしてそれを覚えてしまいます。そしてそれを何度も何度も言って覚えてしまうのです。

おしまいには、どんな文でも、二行三行くらいまでは、それを一度読んだきりですぐソラで言えるようになりました(三四年つづけているとです)。しかも、一つの文をいつまでも暗記しているのではなく、どんどん忘れてもいいのですが、とにかく文を読めばすぐそれがソラで言えるように、毎日毎日練習しました。もちろん、あんまり面白いことではないから、半時間と根気がつづきません。たいてい十五か二十分ぐらいでウンザリしました。しかしそれをとにかく毎日一回や二回は必ずやりました。 そうすると、いろいろと妙なことが起ってきます。たとえば、或る頁のおしまいまできて、まだ文が終らないで次の頁につづいている時などは、すぐ頁を開けないで次の頁の最初の単語が何であるかを、十中八九までは言い当てられるようになります。最初の一語だけではない、時とすると四五語も、自分の想像する通りになって行くことを発見したりなどします。こうなるとモウ非常に進歩しているのです(しかも変なことには、大して意味の取れない、知らない単語だらけの文章すら、そういう風にして先を言い当てることができるようになるのです。変ですが、実際そうなるのです)。

私は、ドイツ語をやりながら、そういう風にして、ごく楽にフランス語を物にしました。しかも、とても短時日に物にしました。神田のアテネ・フランセという学校へ通ったのですが、すでにその前の一年間にそれをやり、なおつづけて二三年やると、忽ちにしてフランス語が一通り読めるようになり、またしゃべれるようにもなり、綴れるようにもなり、懸賞作文にパスして御褒美をいただき、一躍して同校の先生にまで採用され、本職のドイツ語をそっちのけにして、まずフランス語を教えて飯をくったということは、一にも二にもただいま申し上げた勉強法のおかげです。勿論私のフランス語というのは、単に達者なだけで、口でベラベラ喋舌ったというだけで、学問としては完成しませんでした。だいいち文献をたくさん読んでいないから駄目です。けれども、とにかく翻訳をしたり教えたりするぐらいなら、フランス語を専門にしている人達にだって負けないつもりですが、悲しいことには進歩が止ってしまったので、ほんとうの実力はあんまり無さそうです。

PhilologieとLinguistik.

私がはじめてドイツ語をやり出してから後の十年足らずの間の苦心談は以上に述べた通りですが、それから後のお話をすることになると、ここに一寸、凡そ語学教育というものの根底に横たわっている重大問題の一つを検討せざるを得なくなります。重大問題というのは、「文化語学」(Philologie)か「実用語学」(Linguistik)かという、殊に現下の外国語教育方針に重大関係のある、またこれから如何なる外国語をやる人にも切実な関係のある重大問題です。

まず私自身の傾向の方をハッキリと告白しておきましょう。前回までの身の上話をお読み下さった方々には、もはや別に改めて告白するまでもないことですが、私は日本にいて書物でドイツ語を勉強した人間ですから、私のドイツ語は、出発点からして、謂わば生きたドイツ語ではなかったわけです。つまり、昔の漢学者が漢文を勉強するようにドイツ語を書物の上で学んだ人間です。近頃は、殊に英語教育の方において、眼から先に入るといったような「学問的」な教え方はいけない、耳と口とで覚えるような教授法を採用しなければいけない、という事が急にやかましく言われているようですが、そういう見地からは、どちらかというと、やはり私も非難される方の陣営に入ってしまうでしょう。

けれども、「文化語学」対「実用語学」という見地からは、私はもっと詳しく言うならば、丁度その中間ぐらいの所を領域にしていて、どちらかというと少し文化語学の方に傾いている、といった程度のところにいます。

それから、私の実用語学(即ち、発音、会話、作文等)的方面の事も正直に告白しておきます。私のは、とにかくドイツへ行った事もないのだから、会話ができるだけでも一種の奇蹟と思っていただかなくてはならないのですが、もちろんそうスラスラとしゃべれるわけではなく、やはり一言一句かなり努力しないと言えません。発音も、そう大して手際が好くはない、九十九パーセントまでドイツ人のそれに近いという自信はありますが、あとの一パーセントはどうにも致し方のないところがある。十年ほど前まで度々ラジオでドイツ語の放送を担当したことがありますから、お聞きになった方は大体おわかりのことと思います。自わから言うのはおかしいが、大体ドイツ人の発音によく似た発音はします。決して如何にも日本人がやっているように聞こえる拙い発音ではない。しかし、ドイツ人に聞いてみると、「よく聞いていると、やはり本当のドイツ人でないことは直ぐわかる」というのだから、こいつはどうもやはり止むを得ないものと見えます。結局二世の英語のようには行かない。

作文はどうかというと、この方は発音とはちがって、ずっと本物です。作文は、苦心もし、時にはずいぶん時間もかけ、調べるべきことはチャンと調べて書くし、おまけに文学書や哲学書その他色んな物を読んで色んな事を知っているから、作文だけは、或いはドイツ人なみに書けると言っても好いかも知れません。

単に眼から入ってきたドイツ語の知識を基礎にして、多少インチキであるにもせよ、どうして発音、会話、作文,即ち実用語学的方面を以上の程度にまで進歩させたかということは、これはチョット一口では説明できません。褒めてくれる人は、「語学の天才」という、ちょっと私には意味の解らない、光栄ではあるが、多少迷惑な形容詞で以て片づけてしまう。なぜ迷惑かというと、天才という形容詞は、私のチョット一口では説明できない複雑微妙な、無限に込み入った、単に意識と脳力と努力と苦心とによって操作して来た千態万様の「人工的努力」と、その努力の陰に隠れた「企画性」と「信念」とを全然買ってくれない評価だからです。否、私の語学力というやつは、竪にして眺めても横にして眺めても、「天才的」なところはどこにもない、凡て是れ意識的に、努力的に、企画的に、ヤットのことででっち上げ、ヤットの事で持ちこたえている人工的なものにすぎません。たとえば、発音にしても、ドイツ本国へ行けないから、その代りに在京のドイツ人と接するたびに、一言一句相手のしゃべるのに注意して、まるで植物学者が植物を採集するようにして、いろんな知識を採集して、同時に一生懸命に彼らの発音を真似したきりの話にすぎません。殊に発声映画はよく利用しました。同じ映画を三、四晩もつづけて見、おしまいには中の文句を半分通り覚えてしまうほども研究しました。それでも、なかなか全部聴いてわかるところまでは行かない。しかし、とにかくトーキーでは随分覚えました。その他、既に二十二、三歳の時、幸いにして在京のオーストリア人のLeopold Winkler君というのが、同じ大久保に住んでいたので、この人としょっちゅう交際することになったのが非常にためになりました。この人は今でもいますが、duで話す関係のドイツ人というのは今でもこの人きりです。その他、今日まで、全体として、色んな関係で話したドイツ人の数が、それでも五十人や六十人はあったでしょうか。私の会話力と発音というのは、つまり東京にいた五、六十人の色んな種額のドイツ人と、それから若干のドイツ映画とから獲得した、すこぶる人工的なものなのです。その努力といったらありません! 或る種の細かい事となると、あんまり恥かしくて、とても公開する勇気がありません。

けれども、たとえどんな無理な人工的な手を用いたにせよ、とにかく私のドイツ語には、我国の多くのドイツ語学者や大学教授諸君には大いに欠けている所の「実際語学的方面」というものが多分にあることは事実で、本来はやはりそうした人々と同じような「文化語学」(Philologie)の方の畑の男でありながら、そうした畑の方に一番欠けている実際語学的方面の要素を多分に備えているということが取りも直さず私の強味だと言えましょう。けれども、私を単に実用語学者だと思っている人があるとすれば、それに対しては私としては断然異議があります。だいいち、語学というものを専ら実用語学と解する事に対しては真っ向から反対ですから、その意味においては、私はあるいはいわゆる「語学者」ではないかもしれません。やはり、よく言う、難しい事はよく知っているくせに、会話や聴き取りとなると、ごく簡単なことにすらマゴつく「学者」の方の陣営です。

だから,文化語学か実用語学かという問題に関しても、私はどちらかというと「文化語学」というものの方を強調したい気持でいます。今の時勢には多少逆らうかも知れないが、一国の文化という高遠な観点からは、真の教育家はすべてそうでなければならないと思います。それは決して耳と口との教授法という改革に対して反対を唱える意味ではないので、それはそれで結構であり、私自身も実際教壇に立つ時にはそれを最高の原則としてやってきました(今は指定は受けていないが、とにかく士官学校を卒業して形式的には少尉に任官した履歴上当然追放だろうと言われているので、自から慎しんで、何とか決まるまでは公職にも教職にも就こうとは思っていませんが)(昭和二十五年現在)。

では、どういう意味で文化語学の方を強調するかということを少し言わせてもらいます。本稿は、本当は具体的な苦心談だけにとどめて、一般論はなるだけ遠慮するつもりではありますが、この問題だけは、私自身の語学力の生成過程と密接な関係があって、両者を分けて考えるわけには行かないと思うので、しばらくご辛抱を願う次第です。

まず、いわゆるLinguistik、即ち実用語学というものの正体をよく観察して見ようではありませんか。そうすれば、それが果して語学の理想であるかどうかは、すぐわかります。

私の経験から言うと、実用語学なんてものは、真の語学即ち文化語学の方がしっかりしていさえすれぼ、わけのないものだと思います。よく言う事だが、大学で何年も英語をやったというのに、缶詰のレッテルすら読めないじゃないか、と言って大学の英語が非難されます。しかし、大学では別に缶詰のレッテルの読み方を教えるわけではないから、それもやむを得ないじゃないですか!

それに反して、実用語学のみを理想にして獲得された外国語には、それどころではない、もっともっと致命的な欠陥があります。よく見受ける現象ですが、外人を相手にどんどん話のできる人という奴の中には、もちろん本当にその外国語をよく知って話す人もあるにはありますが、大抵の人はそうではなくて、単に日常会話の範囲の事だけがわかっているにすぎない。これが証拠に、少し込み入った話になったり、いわんや思想の発表とか気持の上の問題とかになると、だいいち外人の方で初めっからあきらめて、てんで相手にしてくれない。そういう人が、たとえば外人同志がそうした難しい話をしている席に一緒に座らされると、まあ何てことはない、まるで落語家がオペラの役を引き受けたような格好になる。そういう場面を私はたびたび見受けて知っていますが、実に屈辱的な、と言うよりはむしろ国辱と言いたい気がします。そういう時には、何というか、或る種の義憤をおぼえます。悲憤的愛国心に鞭打たれます。戦争には何遍負けても好いが、精神的水準と文化人としての水準だけは、せめて西洋人に笑われないだけの日本人を五、六万人造らなければ駄目だと思いました。本当です。

だから、実用語学の必要を誰よりも以上に痛感して来ていながら、しかも信念としては、誰が何と言っても我国の語学教育は文化語学でなければならないという結論を持する所以のものは、一にも二にもそうした文化的見地の愛国心から来ています。この愛国心、この愛民族心だけは一銭の掛値もありません。

私は決して右翼的思想を持った男ではない。また左翼的でもない。どちらかというと国際的自由主義者、あるいは個人至上主義的ニヒリストです。けれども、どんなに清算しようとしても清算し切れない過去の野獣が少しばかり意識の奥に残留している。それは愛郷心です、日本人としての自尊心です。こいつだけは触らないでソーッとしておいてもらいたいのです。しかしマア、こんな話はやめましょう、くだらない事だから……

実用語学的行き方は、勿論中学あたりから盛に採用しなければなりません。けれども、それは直ぐ缶詰のレッテルが読めたり西洋人と話ができたりする事が理想であってはならない、やはり結局は文化語学、すなわち主として「書物が読める」ことが最後の理想でなければならない。書物さえ読めるなら、なんなら会話や作文はできなくてもよろしい。少くとも、全部のインテリが会話や作文ができる必要はない。しかし書物を読むことだけは全部のインテリができなくてはいけない! これが私の見地です。

如何となれば、外国語と一口に言っても、文化的背景を持った独英仏等の語学をやる場合と、ホッテントット語やズールー語やダコタ語やエスキモー語をやる場合とは、やる目的が全然ちがうと思うのです。それとも違わないでしょうか?

もちろん、書物は読めるが、会話も作文もろくにできないというのは、たしかに片輪には相違ありません。けれども、書物が読めないよりは好いじゃありませんか!

とにかく、ちょっとしたツマラナイ事のために最も重要なことを忘れてはいけません。大学の教授のくせに会話一つ出来ないとか、語学者でありながら発音がなってないとか言いますが、では、我国の文化、我国の科学を、せめて今日までの程度に向上させたのは誰の力だと思います? 外人ガイドや、横浜の人力車夫や、米兵専門のパンパンや、その他外人を相手にべラべラと軽快に話のできる人たちの力でしょうか? もしそうなら、もっと外人と接触する機会の多い、ジャワ人や仏領インド人や、その他植民地の原住民の方が我々よりはずっと西洋人の脳に食い入って、我々よりもずっと西洋文化の水準に近づいていた筈です。

そうではない、我国の文化水準をせめて今日の程度にまで引き上げたのは、すべて是れ、本は読めるが会話となると頭を掻いて馬脚をあらわす医学者、科学者、思想家、翻訳家、文人、大学教授、その他の片輪語学者であったのです! 即ち「文化語学」をやって来た人たちなのです!

だいいち、語彙や表現から言っても、実用語学ほど貧弱なものはありません。それに反して、書物に出て来る外国語が、これが本当の英語、本当のドイツ語です(話される言語が本当の言語だという説は、もう古いと言って好いでしよう)。従って、この方は、そう簡単には支配できません。長年の勉強を要します。しかしそれはむしろ当然でしょう。

語学というものを軽便に考えている人は、もう一度昔の漢学者の立場にかえって、その真の目的を深く反省すべきです。でないと、西暦2049年頃には、極東の地図はすっかり色が変ってしまいますよ。

以上は、事いやしくもドイツ語に関する限りという前提で申しあげたのです。ホッテントット語となればまた少し話がちがって来るかもしれませんが、私はホッテントット語の事は知りません。

会話と作文

以上は、文化語学の見地から、すこし実用語学のことを悪く言いすぎましたが、今度は、また苦心談の方へ戻って、会話とか発音とかいったような方面でどんな苦心をしたか、事実を主にして申しあげます。

会話や発音で一番苦心をしたのは、ドイツ語ではなくて、一番最初は先づフランス語でした。わたしのフランス語は、陸軍の学校にいる当時に、ほんの少々齧ってはいたのですが、ほんとうに本腰を入れてやり出したのは、任官と同時に陸軍をやめさせられてから後の話です(それでも、士官学校の当時、内緒でトルストイの小説の仏訳を机の中に忍ばせていて、そいつを週番士──井伊中尉と言いましたが──に見つけられて呼び出され、おまえは無政府主義かといってヒドクどなりつけられたことがあるところをもって見ると、既に士官学校の時にも、或る程度までは読めるようになっていたものと見えます)。

ところが、フランス語をやりながら、まだ一度もフランス人の発音という奴を聞いたことがなかった。そこで、陸軍をやめさせられると同時に、神田のアテネ・フランセというフランス語の夜学校に入学しました。その時には、書物だけではモウ大抵のものは読みこなせるようになっていました。その前の二年間ほどは、ちょうど暇があったので、わかってもわからなくてもとにかく一日に百ページ位のフランス語は必ず読むことに決めて勉強し、その上おまけに一日に半時間ぐらいは、既に前に申し上げた、「二、三行の文章を一度眼を通したきりで、中に少々わからぬ単語があっても、すぐそれをベラベラと空で言えるようにする」という練習時間を設けて、とにかくそれを二年間つづけて強行したものですから、その間のフランス語の進歩は実にすばらしいものでした。既にドイツ語を七八年もやった後のことですから、その点もあったでしょう。

要するに、アテネ・フランセに入学するときには、発音はほとんどチットも知らなかったが、読む方は相当進歩していたのです。ですから、初めからすぐ高等科に入りました。高等科は、校長のCotteさんの担任で、もちろん全部フランス語でしゃべります。正直に言うと、最初の二、三時間は、何を言っているのかちっともわかりませんでした。生れて初めてフランス人の発音を聞いたのですから無理もない話です。しかも時々質問を向けられる。随分弱りました。

けれども、不思議なもので、四時間目五時間目あたりからは、よくわかり出しました。まるで、言わば霧が晴れて隣の家が見え出すようにスーッとわかり出したのです。わかり出すと、一言一句克明に理解できる。しかもそれが四時間か五時間目です。これは全く、その前に書物の上で二年間ばかりミッチリ勉強していたお蔭です。それと、既に述べた「長い文章をそのまま暗記する」という練習方針が効を奏したのです。

殊に強調して申しあげたいのは、実際語学というものは、既に書物が充分読めるようになってさえいれば、まことに訳もないものだというこの一点です。私は、自分の経験からして、断乎としてこの点を主張したいと思います。「もし頼山陽が中国へ行ったとしたら、おそらくは一年でもって実際の中国語ぐらいはすぐ出来るようになったろう」と。というのは、わたしはアテネ・フランセで実際発音を習うこと約二、三年、三年目には、前述のCotte氏に認められて、少しおぼつかなくはあったが、とにかくアテネ・フランセ式の直接教授をやる教師として同校の教壇に立ったのです。なぜ認められたかというと、別にそう大して実際語学としてのフランス語が特別によく出来たというわけではないが、とにかくドイツ語の方で相当西洋の精神文化を吸収しているし、その上おまけに二、三年間強行的にフランスの書物を読んでいるから、どことなく「精神水準」がちがっていたので、学者タイプのCotte氏のことですから、つまりその点を買ってくれたのではないかと思います。山田吉彦氏もその当時Cotteさんの所にいましたが、この人もやはりそういう意味で買われていたものだろうと思います。単に発音が好いとか、実際的語学がしっかりしているとかいう点では、そう言っては失礼だが、私も山田吉彦君も、たとえば丸山順太郎先生のような人には、たとえ逆立ちをしても、とても叶うまいと思いました。

これから少々ボロ話になるが、アテネ・フランセの教壇では、まことに血の出るような苦労をしました。とにかく、フランス語のABCからして教えるのに、日本語は一切使わないで、初めっからフランス語でやるというのだから、新米の私にとっては、実に目もあてられない苦労です。一時間中、つづけ様にフランス語ばかりでしゃべり、それに手ぶり足ぶりを交えて、つまりフランス人に成り切って、しかもABCから教えるというのですから。つまり一番の芝居ですな。──しかも、教えている最中、扉の外にはCotteさんが、酒落ではないがコットコットと靴を鳴らしながら廊下を歩いていて、一言一句に注意して聴いている。そして授業を了えて出てくると、すぐ私をつかまえて、あなたのdifficileの発音はまるでdifcileのように聞こえる、fiの -i- をもっとハッキリと聞かせなければいかんとか、あなたは commencer de ……と言ったが、commencer の時は de ではない、à ですよ、とか。あるいは、「この瞬間に」は à ce moment ではない、en ce moment ですよ。à ce moment だと「その瞬間に」になってしまいますよ、とか何とか、とにかく一回の授業について五つか六つの誤りを指摘される。なるほど、会話や作文になると、よほどしっかりしていないと、一人前には行かないものだということを、骨身に泌みて痛感したのはこの時です。

こうして、盛に誤りもおかし、いろいろと恥かしいことを経験しながら、この直接教授のおかげで、単にフランス語のみならず、私の本職たるドイツ語の方についても、私は根本的に反省させられました。自分ではずいぶんわかっているつもりでも、どんな簡単なことでも、それを責任をもって人に教えるとなると、よっぽどハッキリした確信がないと駄目だという点にです。

けれども、とにかく、Cotteさんに仕込まれたおかげで、実際語学としてのフランス語は短時日のうちに驚くほど進歩し、その後、外務省の翻訳課に勤めた時には、とにかく曲ったなりにも相当複雑な外交文書の仏訳をやって、最初はずいぶん直されたが、おしまいにはわたしの案の通りに通過することもあったのですから、自分ながら驚きました。もし私に文化的野心がなかったら外務省に勤めたままになって、今頃はおそらく翻訳課長にでもなっていたところでしょう。けれども、フランス語は単に教養としてやるつもりで、ラテン語やギリシャ語と同程度にしか考えていなかったので、外務省は、映画の方に仕事が見つかると同時に止してしまいました。もっとも、その時にはまだ、まさか語学が本業になるとは考えていなかったので、理想は「哲学あるいは演芸」という、ちょっと私一流の変なところにあったのです。

演芸と言ったから、この方にも一寸触れないと苦心談が完全になりますまい。フランス語をやりながらも、いちばん興味をもってやったのは、アテネ・フランセの校友会で催されるフランス語のお芝居でした。あの当時の人はまだ今でも多く健在でしょうが、ずいぶんインチキなフランス語で盛んにモリエールやラビシュなどをやったものです。小生自身も、餓鬼大将を以て自任していたから、何かというとすぐ主役を引受けてやった。大抵フランス人の半専門家がいて、発音をやかましく訂正してくれるので、語学の方でも非常にためになりました。だから、自慢するわけじゃないが、フランス語の発音だけは、フランス語を専門にしていられる現在の大家にも負けないつもりです。語学力では、長年進歩せずにいるから、あるいは大したものではないかも知れませんが、発音だけの話です(けれども、長い間使わないとやはり駄目になるものと見えて、今ではもうフランス語の会話となると、あまり自信がありません。やっと用事が言える位のところでしょう)。

もう十年以上も前の話だが、誰がどう伝えたか、私の事を博言学者のように吹聴する人があって随分迷惑したことがありました。つまり、ドイツ語ばかりではない、フランス語も英語もイタリイ語も、西洋の言語は凡てできる、その上おまけにラテン語、ギリシャ語、サンスクリット、ヘブライなど古典語までやる……というわけです。雑誌などにも、ごく無責任な筆つきでそういう意味の事を書かれたので、こいつには困りました。

なぜ困るかというと、そこにつまり先に述べた文化語学対実用語学の問題があって、文化語学者を以て任ずる私としては、そんな沢山の言語ができるように言われると、世間的には一種のインチキ師になってしまうからです。人間一個人の限りある一生涯と、その限りある一生涯において成しとげ得る頭脳の業績との間の関係を極くアイマイに考えている世間の人は、「あの人は何ヶ国語ができる、十何ヶ国語できる」などということを、何の条件もつけずに平気で言いますが、これは実におかしな話です。なるほど一人の人間が何ヶ国語も自由自在に駆使するという例は、古今東西にわたって決して稀なことではありません。けれども、それは必ず実用語学であるに相違ない。たとえば、低級実用語学の範囲、即ち会話をしたり日常の意思を達したりする範囲でなら、数ヶ国語をマスターしている人は世界に何百万もいます。それを商売にするとなれば、三十ヶ国語ぐらいは一生のうちにマスターできるでしょう。けれども、既に高級実用語学(実用語学の少し毛の生えた程度のものをこう呼んでおきましょう。これも結局大したものではないのですが)の範囲、即ちたとえば新聞を読んだり、国際会議の通訳をしたり、科学書の翻訳をしたりするとなると、もう何十ヶ国語とは行きません。天才でも五、六ヶ国語が精々でしよう。普通は高々二ヶ国語、三ヶ国語で、四、五ヶ国語というと誰でも多少疑うのは当然です。

要するに、そう沢山の言語ができるというのは、凡て実用語学のことで、本当に深く研究するとなると、即ち真の文化語学となると、もう二ヶ国語だって無理です。たとえば私の場合で云うならば、ドイツ語とフランス語を同様に深く研究しようとすると、それはもう二兎を追うことになります。如何となれば、真の文化語学は、単に言語ばかりではない、その言語で書かれた凡ての文学、学問書、風俗習慣、歴史等をはじめ、日常生活の実用語学をも含めたありとあらゆる事柄を立体的に包含するのでなければ本物にはなり得ないからです。ドイツ語の場合でいうならば、文化語学としてのドイツ語は、たとえば昔の漢文が漢文学、儒教、中国文化、仏教文化の全部を包含したごとく、ドイツ人の頭が生み出した有りと有らゆるものを全部包含します。ドイツ語はドイツ語だけではないのです。文化語学としてのドイツ語学者は、単なる語学者では勤まらないのです(度々申す通り、ドイツ語、英語、フランス語、などは,ホッテントット語やエスキモー語ではないのですから)。なによりもまづ文学者、芸術家、哲学者、思想家でなければならない、その上科学のことも知らなければならない、制度文物の知識も無くてはいけない、その上おまけに日常会話も、作文も、発音その他の具体的な実用語学にも相当の自信が無くてはならない。それら凡てを基礎とした上に築かれたものでなければ本当の文化語学とは云えないのです。そんな意味における語学が、人間一生の中に、二ヶ国語以上にわたって出来るでしょうか?

私は断じて申します。それは絶対に不可能です。もしそんな事が二ヶ国語以上できるという人があったら、そこにはインチキがあります。本当に天才なら、そんな馬鹿な努力はしません。そんな事を企らむ人があるとしたら、それはその人が天才でない証拠です。

もっとも、たとえばドイツ語をよく理解し、その根本を究めんがためには、英仏のみならず、ギリシャ、ラテン、その他できるだけ多くの同族語を多少かじる必要はあります。学問はすべてピラミッドの如きもので、基底が広くないと高さが生じないのです。そうした要求から私もフランス語その他をやりました。英語、読むだけは少々読めます。けれども、数ヶ国語が「できる」とは言われたくありません。「できるとは何ぞや?」と反問したくなるからです。

暗記と記憶に関する私見

フランス語に凝って、一番自信のあるドイツ語を一時おろそかにしたのは、二十歳から三十歳までの間でしたが、その間には、同時に芝居の方に凝ったり、生活に困って翻訳をしたり、その他色んな道楽をして、本職とは全然無関係な方面に足を踏みこんでしまいました。ところが、語学というものは妙なもので、結果として見ると、無関係なことが一番関係があるということが只今になってよくわかります。只今になって考えてみると、おれはどうしてもっともっと色んな事に首を突っこんでおかなかったのだろうかと、むしろ脱線の少なかった事を恨んでいます。私は只今ではドイツ語を以て畢生の努力の対象とする傍、全然ちがった方面では、自信を以てやれる事といえば、演劇だけです。もはやこの年をして商売道を習う自信もなければ、改めて科学者を志す元気もない。本当は弁護士なんてものや、社会運動や、その他色んなことがやって見たい。けれどもそれはもう駄目です。

語学語学と言っても、語学という奴は深く人生の「事柄」と関係しています。卑近な例を取るならば、単語一つ覚えるにしても、自分の頭に関心のない事は覚えることが出来ません。たとえば「気分」、「気持」ということをドイツ語でdie Stimmungと言いますが、この単語を教室で学生に向って丁度適当な機会に黒坂にでも書いて教えてごらんなさい。そして、それを試験問題に混えて出してごらんになるが好い。五十人いれば、おそらくは四十五六人はみんな忘れてしまっているでしょう。しかし、四、五人、それを不思議に記憶していて、待っていましたとばかり正解する学生がいる。その学生がどんな人間であるかを検べてごらんになるが好い。その学生は必らず何か芸術とか芸術論とかいったような事に深い関心を持っていて、とにかく「気分」という概念に何等かの深い関係のある世界に生きている人間です。これはほんの随意な一例ですが、要するに単語の暗記ということは、普通人の考えているような単なる「暗記力」の問題ではありません。「頭が好い悪い」の問題ではありません。その人間が人生諸般の現象に対してどれだけ深く、どの方面にどれだけ強く関心を持っているかによって「暗記力」が決まって来るのです。少し別な例で言ってみましょう。単語の暗記(従って文や句などの理解)は、たとえて言えば人の顔や名前をおぼえるようなものです。自分に何の関係もない、痛くも痒くもない人名を二十も三十も並べてそれを全部おぼえろと言われたって、それは一時間みつめていたって覚えられるものではありません。これは私自身実験のつもりで一寸やって見たことがあります。法政大学にいた頃の話ですが、いよいよ入学者が決定して、ドイツ語を第一外語として私のクラスへ入って来る学生の名簿ができ、おまけに写真入りの学生証までちゃんと整理されたので、私はちょっとしたワルサをしてやろうと思い立ちました。ワルサというのは、学生と初めて接する前に、写真と名前とを対照して、クラスの七八十人の顔と名前とを頭の中でくっつけてすっかり覚えてしまってやろう、そして,初めて教壇に立った最初から、いきなり初対面の学生をつかまえて、おい何々君!なんて指名して、「おや、この先生はモウ初めっから一人一人の顔を知ってるぞ。こいつはウッカリできない」という風に頭ッからちじみ上るようにしてやろう、とそんな事を考えて、およそ三、四時間もかかって、まるで皆さんが単語カードを暗記なさるように、ちょっと見ては眼をつぶり、また一寸見ては眼をつぶって、一生懸命に写真と名前とを暗記したものです。

その結果どうだったかと言うと、いざ教室に立って見ると、七八十人のうち、たしかに覚えていたのはほんの四、五人だけで、しかも、その中二人は、呼んでみると「ちがいます!」という。つまり前田を前川と言ったり、古屋だから「フルヤ」かと思ったら「コヤ」だったり……いやどうも完全に失敗!

単語カードで無理に単語を詰めこむなんてのは、結局これと同じことではないでしょうか。

それに反して、既に関心が生じている所においては、人名は何の努力もせず、しかも何人でも覚える事ができます。美人だな、と思った女の人の名は、一ペん聞いただけで一生おぼえているでしょう。むしろ忘れるのに苦労するでしょう。また、自分に向って何か失礼な言動に出た相手の男の顔は、一瞬にして強く脳裡に刻みこまれ、その名、その声とともに、もはや拭わんとして拭うべからざる絶対確実な単語知識としてあなたの薀蓄の一部に編入されます!

片言、断句、文章もまた然り。感情問題に関係した書簡なんてものは、よっぽど文句に注意しないといけないというのはつまりここなので、相手の本当に関心のあるところに触れた「痛いこと」または「お世辞」というやつは、あなたは別に大した考えもなくお書きになっても、それを読んだ相手の人は、まるで必ず試験に出ると決まった「やま」の箇所を教えてもらった学生のように、一言一句を脳裡に込み刻んでしまいます。ただ学生の試験勉強とちがうのは、学生は頭痛鉢巻で五、六行の文句を詰め込むのだが、痛い所に触れた、あるいはくすぐったい所に触れたお世辞や悪口は、別に頭痛や鉢巻をするまでもなく、まるで吸い込まれるように二度三度四度とそれを読む、そして四度も読むうちにはすっかりその用語から言い廻しまで完全に自分のものになってしまって、うっかりすると、それとは何の関係もない文章を書いている最中にも、ちょっとでも似た場合になるとすぐその文句が出て来るものです。

以上はほんの一、二の例にすぎませんが、ここに「暗記力」という現象の心理的根拠があるので、その法則を一言に要約するならば「すでに自分の関心が潜在的に耕やされつつある方向に関係した単語は、待っていましたとばかり頭にこびりつくが、まだ自分の関心範囲にその該当物のない単語は、どんなに努力しても、どんなに頭の好い人間でも、たとえば胃袋と食物との関係のように入る量は高が決まっており、また一度入ってもすぐまた忘れてしまうものだ」、こう言えましょう。だから、自分の関心とは何の関係もない単語は、頭の好し悪しに関係なく、まあ一日に十語ぐらいしか覚えることはできません。百覚えても九十は必ず忘れます。一日に十語とすれば一年に三千六百五十です。五年でも十年でも大したことはありません。そんな貧弱な覚え方では、とても一生のうちに一つの語学をマスターすることはできないでしょう(一寸断っておきますが、一日に十語といいましたが、詳しく言うと、たとえばkommenにはおそらく百以上の用法がありまかすら、こんな単語はすべて百語以上として勘定することになります。inやanなどになると五百語ないし千語として見なければなりますまい)。

「関心」と「慾」が決定的要素

ですから、一日に十や二十の単語を覚えていたのでは追い付かないので、全体として見ると、その三十倍か四十倍を覚えて行かないと五年乃至十年のうちに少し読めるという程度にすら達しません。そうした奇蹟がどうしてできるかと言うと、それが即ち関心との結びつきなので、一頁の原文を読んで十五、六の単語を引いたと思っても、実は関心の無意識な力によって、その頁では恐らく50や60の新らしい事を覚えているのです。その無意識的に覚ええる一頁に何十という新知識は、それが三十になるか、四十になるか、或いは五十になるかという事が何で決するかというと(問題はここですよ!)、それは決して「脳力」が決するのでもなければ「熱心さ」が決するのでもありません。不知不識の間に吾人の刻々の意識を色づけて行くところの、「潜在関心」がこれを決するのです。原文を読んでわかるとかわからんとか言うのも、すべてこの「潜在関心」から来ます。この潜在関心なるものが、物慾や性慾や自尊心問題と同程度に、人生の有りと有らゆる方面に隠然として高圧電線網のごとき関心網、痛痒網を張りのばしている人間のことを、その電圧の強度とその網の範囲に準じて、これを「頭が好い」、「天才だ」あるいは「頭が悪い」、「凡才だ」と名づけるきりの話です。

たとえば、春機発動期にある青年諸君は、或る種の話を一寸聞いただけで、われわれ老人にはとても及びもつかない猛烈な潜在力を以てピンと反応するでしょう? それが天才です。当局の眼をくぐって悪い事をする人々は、或る種の事柄に関してはあなた方無邪気な人たちの及びもつかない頭の好さを持っています。これが(その或る種の事柄における)天才です。自分に切実な関係を持つ事柄においては誰もが天才なのです。自分に直接何の関係もない問題においては、ニュートンだって低能児以下でした。

そも人間なるものは、自分にとって痛くもなければ痒くもないといったような縁遠い事柄に対しては恐ろしくおめでたいが、少しでも自分にとって痛くもあり痒くもある事柄にかけては、その事柄に関する限り、おそろしく頭が好くなるとしたものです。或る事柄における天才凡才の差とは、要するに、その事柄に対する吾人の痛痒の程度にすぎません。天を作すは痛にあり、才を為すは痒にあり。痒を難れて才なく、痛を去って天なし。わたしはかく信じます。ところでさて、その痛、その痒はどこから来るか? その痛を以て生まれ、その痒を以て育つのは、これはやはり「天」ではないか? という人があるかも知れませんが、この問に対しては私は簡単にかく答えたい。それは蛇のような心から来ます。われわれ凡てが(鳴呼あまりにも)豊富にめぐまれてこの世に生れて来る空おそろしい、毒々しい、永遠に得体の知れぬ「蛇のような心」から生れて来ます。維摩経に曰く。「痴愛を滅せずして明脱を起し、五逆の相を以て而も解脱を得」と。私はこの「而も」(obgleich)を「故に」(weil)と替えてかく言いたい。「痴愛滅せざるが故に明脱を起すなり、五逆の相を以ての故に解脱を得るなり」と。

この関係は、深く抉(えぐ)って述べるとなると、いくら書いてもきりがありませんが、その暗記力というものとの関係は実にすこぶる明瞭でしょう?「若い時にもっと道楽をして色々と脱線しておけばよかった」と言ったのはこの意味です。

これは語学者としての私の私見ばかりではない、およそ一つの専門の使命を完全に果そうとする人は、すべてこうした歎(なげ)きを持っているのではないでしょうか? 人世の事というものは、何が何とどう関係しているか、そう簡単には言えません。凡ての部門が凡ての部門と凡ての関係に立っている。深く一事に徹底せんがためには、深く一事に徹底してはならないのです。すべての範囲を抱擁せんがためには、凡ての範囲を抱擁してはならないのです。幅を広く取らんがためには、まづ一ヶ所を深く穿つことが必要です。一ヶ所を深く穿たんがためには、できるだけ幅を取ることが必要です。如何となれば、幅は幅に非ずして、奥行きの一種だからです。奥行きも亦実は奥行きに非ずして、単に幅の一種にすぎないからです。如何となれば、問題は面積の大を狙うにあるのですから、幅と奥行には、別に幅としての絶対価値、奥行としての絶対価値というものはない筈です。

まるで禅坊主の寝言みたいな事になってしまいましたが、単なる一語学者としての私の、この「半生観」は、おそらくは脳力を資本にして仕事をする有らゆる専門に共通な修身ではないかと思います。こんな事は、実は誰も教えてくれなかった。私自身、色々と失敗し、色々と迷ったあげく、もはや取り返しのつかない只今となって、ハッキリとこの認識を得たのです。こういう切実な一生政策と申しますか、生涯経済と申しますか、とにかくこうした修身こそ、たとえば大学などに好い先生をおいて、学問をする人間だけを別けて、自分の一生を最も有効に利用するように、徹底的に準備訓練をすべきではないでしょうか?

けれどもまあ、考えて見れば、私などはずいぶんへマな事をしながらも、幸いにして三十歳になる前にハッキリと自分の一生の最も有利な、最も自分の条件を完全に効かす方策を決定して深く心に決するところがあったから、まあ上手にやった方の部類かも知れません。けれどもとにかく、語学者になるにしては、あんまり出発点が狭すぎました。哲学と文芸と芝居とが傍系的専門じゃあ、語学者も大したことはありません。うっかりすると単なる実用語学者になってしまう。それかあらぬか、現にわたしをそう見て居る人もかなり有るようです。そう思うと、私の元来考えていた文化語学の理想も、わたしという人間を材料としての実験に関する限り(これを自認するのは甚だ情ないが)、今回はまず不成功だったかも知れません。また来世にやり直しますか。けれども文化語学の理想だけは理想として買って下さい。

今回のお話と関連して、私の文化語学者としての座右の銘を御紹介します。文豪シラーの言で、ドイツ語は少し難しいがまあ研究して下さい。それは次の通りです。

Wer etwas Großes leisten will,muss tief eindringen,scharf unterscheiden,vielseitig verbinden, und standhaft beharren.

訳して曰く:大事を遂げんとする者は、徹するに深く、弁ずるに鋭く、猟るに広く、持するに剛なるを要す。

私は、以上の第二と第四とだけで多少の成功を収めましたが、第一と第三とでは完全に失敗しました。

今度は、少し眼先を変えて、時間の利用に関する経験談をしましょう。

時間の利用

いわゆる寸暇を利用するという件では、私はずいぶんすばしこく立ち廻ってきたつもりです。古典語までも手を出して、ラテン語を相当深く、ギリシャ語はそれよりはやや浅く、最後にはほんの少々梵語を噛るに至ったのは、まったく寸暇利用のおかげです。ギリシャ語に至っては、書斎に坐ってまともに勉強したことは一時間もなかったと思います。つまり全部、電車の中で、それから授業の十分間休憩などにやったのです。そのため普通なら二、三年で出来ることに二十年ばかりもかかってしまいましたが、その代り本職のドイツ語その他には何の影響も与えずに、全然寸暇だけの収穫としてギリシャ語が多少わかるようになったわけです。ラテン語は、アテネ・フランセで学び、後でラテン語の講師として同校の教壇に立ったので、教室で恥をかいては大変と、これは家でも相当勉強しました。けれども、アテネ・フランセでラテン語を教えたのは、やはり同校の直接教授式メトーデで、教室では一切日本語が許されず、フランス語でもってラテン語を説明したり訳したりしたものですから、私の関心が主としフランス語の方にあったので、フヲンス語は進歩したが、ラテン語は一向進歩しませんでした。学生が難しい引用句などをもって質問に来ると、得意のフランス語で洒落を言いながら笑わして追っ払ったことが度々あります。ひょっとすると、そんな人がいて、この記事を読んで苦笑しているかも知れないから、申し訳のために付記しますが、あれから後に本当にラテン語に凝り出したので、今の私のラテン語をあの程度のものと思っては困ります。あれよりはずっと進歩しています。

少し脱線しましたが、寸暇の利用というと真先に思い出すのが、話は少々尾籠になるが、便所という奴です。便所にしゃがむ数分間乃至十数分間という奴は、人間一生を通ずれば随分の時間になるでしょう。しかも、量的にのみならず、質的に言って、便所にしゃがむ時間というやつは非常に貴重な時間です。娑婆にいる間は、色んな意味で気がソワソワしていますが、一且別荘へ入って臭い飯ならぬ臭い空気に接すると、実によく気持がおちつきますからね。この面壁十分間の坐禅をどういう風に利用したものかと二十歳頃考えはじめ、最初は単語帳など作って持ち込んでみましたが、そのうちには、単語暗記などというくだらない事をするには、この選ばれたる十分間は余りにも勿体なすぎる。これはもっと何か有意義な事に利用しなければ嘘だと気が付き、そのうち遂に考え出したのが、便を催したならば早速堂々と書物を懐にして出かけるという策です。但し別に本を読むというのではなく、平素本を読む時に、これは面白いと思って赤鉛筆で印をつけた所や、どうしてもわからなくて長い間考えた個所などを開いて、ほんの数行を睨んで考えるという道楽です。娑婆でどうしてもわからなかった事が、面壁十分間のうちに豁然としてわかるという事もずいぶんありました。また、面白いと思って赤線を引いておいた文句を(もう大分昔のもので殆んど忘れかけていたのも出てきますから)静かに読みなおし深く考えながら味わっていると、今まで全然注目しなかった一大世界が眼前にひらけ始め、便所の壁が二つに割れて無限の楽園の前に安坐したような嬉しい気持に見舞われることもあります。とにかく、色んな意外なことがあって、一つ一つ述べるわけには行きませんが、いずれにせよ、思想を深めるという点では、端倪すべからざる収穫があるのです。嘘とお思いになるならやってごらんなさい。とにかく、本を読んでいるときに、これは面白い、これは一度よく考えよう、これは俺に重大な関係がある、などと思って赤線を引くのは誰でもやることですが、おしい事には、大抵の人は、それをよく味わって考え直すという事をしないで放っておくのではないでしょうか? そのためには、面壁十分間の臭い空気をおいて外に適当な空気はありません。少くとも私は、便所がそれに一番向いていると思います。沈思黙考などと言いますが、まだしっかりした具体的内容を持たない若い者の沈思黙考なんてものは、うっかりすると漠然たる、とりとめのない、大して自己を抉る所のない、それどころか、ややともすれば放心虚脱にすぎない散漫なものになりがちです。私もそうでした。ところが、何か書かれた文章とその意味を出立点として自己に与えると、そこには自分でも驚くほどの心境の発展が生じます。その上おまけに、語学を中心とする考え方の進歩はすばらしいものです。つまらない記事を百頁読むより、或る種の赤線づきの文句を一行二行便所で睨んだ方が語学はずっと長足の進歩をするものです。

ただし、段々と年を取るに従って、若い時のように一瞬一刻を功利的に打算的に考えるということをしなくなりました。それと、途中でだいぶん心境の変化もあり、また、自分自身の自主的見地から色々と考える事が多くなったせいもありましょう、そうした寸暇の利用は、十年ほど前からは少しだらしなくなりました。ただ、面壁十数分という奴だけは只今でも大好物です。最近まで、信州の妻籠という所に疎開していましたが、天気の好い日には、汚ない軍服を着て山をひとりで歩き、山の一番高いところで下界を見おろしながら野糞を垂れるのが唯一のたのしみでした。どうしてそんなに巧い具合に便が出るかというと、そこは実によくしたもので、相当長い坂をエッチエッチと登つてゆくと、頂上に達した頃には大抵うまい具合に便を催おします。これはどうも一般的法則らしい。現に私たちの借りて住んでいた家が、木曽川の岸から「あららぎ川」という渓流に沿うて八九百丁もダラダラ坂を登りつめた一番最後のところにあるのですが、この坂を登って妻籠村ヘやって来る荷馬車の馬が、私の家の前あたりまで来ると必ず立ち止って糞を垂れる。その度に塵取りをもって出てその金色燦たる祝福を推しいただいて裏の畑へ持って行くのが私の仕事でしたが、この馬の気持は私によくわかる。私もその通りで、今日はあの山の天頂で野糞を垂れてやろうと思って出掛けると、上に着いた頃には推定通りチャンと陣痛を催すのです。

放心と、老後の生活態度

山頂の野糞の味! ドイツ語とは直接何の関係もないが、前にも申した通り、凡そ人生の事たる、何が何とどう関係しているかわかったものではなく、ドイツ語も或いは括約筋あたりで野糞と関係していないとは誰にも断言できないし、括約筋に関する研究だってまだそこまで進んでいるわけでもなかろうから、野糞に関する講釈も一応聴いて下さい。あたりに人無き山頂のことゆえ、敢然ケツを捲って、四方八方から丸見えのところにしゃがみます。そして悠々と下界を見おろし、煙草を吹かしながら時の到るのを待ちます。時が到るというと、それと覚しき例の胎動が感ぜられ、やがて前衛、あるいは既に本隊らしき大部隊の進出がはじまる。するとサア、出るわ出るわ、まるではらわたそのものが下りるのではないかと思うほど、轣轆として、チューブも裂けよとばかり繰り出される。その繰り出された蜿蜒長蛇のごとき縦列が、一巻き一巻き又一巻きと、たくましき左巻きに幾回となくとぐろを巻いて、巻き終った最後が、やや筆がかすれて「終りッ!」といったようにピンと上へはね上った頃の下腹部の気持よさ……茫然自失というか、恍惚奪魂というか、羽化登仙というか、寂滅為楽というか、涅槃というか、虚脱というか、……とにかく天地自然の心に解け込んでしまったような気持です。

薮の蔭でソッとやる野糞なんてのはあんまり感心しませんな。大きなひきがえると対坐して畏まって見たところではじまりません。四方八方まる見えの山頂でケツをまくって、「あの辺には人間とか何とかいう碌でもない野郎が碌でもない事で騒いでいやがる」と思いながら下界を見おろして気張るところに快感があるのです。

野糞がドイツ語の苦心談とどう関係するか、と問われると、これはチョット……困りますな。しかし、全然何の関係もないわけではない。たとえば、わたしのように、寸暇を利用する事を徹底的にやり通して来た人間には、或る年配になると、当然反動がおこってくるもので、すべてを打算的に考えていた努力努力の時代は、十四の年からかぞえて四十とはつづかなかった。最近は、そんな生活とは少しちがった方面に重点が傾いている……という、ちょっと一口では申しあげられない複雑微妙な事柄の象徴的表現だと思って下さい。

睡眠

次は睡眠のこと。わたしは八時間乃至十時間はたっぶり眠ります。寝の足りないときには、半時間でも一時間でも思ったときに昼寝をする事ができます。法政大学に勤めていた頃には夜が主として勉強時間だったので、学校の昼食後の三四十分は必ず涎を出して昼寝をしました。野糞と同様窮屈な状態でやる昼寝という奴は、好い気持なものです。当時法政大学で同僚だった星野先生というのも、よく昼寝をしておられたが、この人もかなり努力して勉強する人でした。努力して勉強する人間はみんな思った時に随時うたたねが出来るようになるのではないかと思います。不眠症に悩まされたなどという例は一度もありません。

肌の相違

以上のように述べて来ると、よく反省してみると、私自身の描写法が少し歪んできたような気持もしないではありません。わたし自身、ほんとうに今まで述べて来たような、打算的に功利的によく考えた勉強法をして来たろうか? 色々な事実をよく考え合せて見ると、そこには色々と例外があったような気がします。たとえば、芝居がはじまったり、その他何か勉強の日常生活を掻きまわしてしまうような突発的なことが起ると、まだ気の練れていなかった私はその騒ぎがすっかり静まってしまうまでは、どうしても勉強が手につかなかったことを記憶します。こんな事では駄目だと思って、精神修養のつもりで、嵐の最中に本をあけて見ても、やっぱり駄目です。そのかわり、静かな勉強生活が掻き乱された時には何時も感じたことですが、「事務的な才能」、即ち、どんな大騒ぎの最中にも、頭をハッキリとさせて事に対処し、その時その時の緊急要件をテキパキと捌いて行くという能力は、自分ながらおどろくほど発揮することに気がつきました。またそれが面白くてやって行けるのです。私の知っている範囲のいわゆる学者連にはそうしたところがなく、世間を大して知らず、書斎の勉強ばかりしている筈の私の方がむしろそうした事を楽しむ傾向があるところを以て見ると、私という男は、学者肌の男なのではなくて、むしろ実際家肌の男なのではないかと思います。

ただ私に完全に欠けているのは、人の気特に取り入って、上長とともに巧く事を運んで行くという才能です。大将にさえなっていれば巧く行くが、誰かに命令される立場になると必ず或る時になってケツをまくってしまう。二十年代に陸軍を止したのもまづその手はじめ、それから外務省の翻訳課も二年足らずでケツをまくって、当時の人事課長さんに一寸御迷惑をかけた(まだ健在でいられたらこの席で改めて陳謝致します)、それから映画界の先駆者である帰山教正氏 の配下にいた時も最後はちょっと喧嘩腰みたいな事になって同氏を困らせた、それから土方氏などの例の「指鬘外道」とかいう芝居の時も小生が煽動をして何だかストライキみたような事をやった、それから法政大学でも単に気にくわんという我儘から内田百閒さん並びに多くの教授諸君にむかって突然爆弾動議みたいなものを叩きつけて当惑させ、例の法政騒動の口火を切ったのも私です。それに反して、自分で随意に選ぶ出版業者とは大抵うまく行く。それはうまく行くはずで、何か重要な事を一緒にやろうという時には、私は決して威張っている有名な大きな所とは結託しないで、すっかり私のやることを信用して、私のやり方を御託宣のように考えてくれるところへ持ってゆく。大抵の出版業者は、少し本の数を出すと、かならずその背後に小うるさい小姑がついているものですから、そんな小姑のない所に仕事をやらせる、したがって必ず駈け出しの、名も何もない人と結託することになるわけです(日光書院などもそうだったわけです)。だから、「我がまま」と「傍若無人」というやつは、わたしに取っては、たとえば潜水夫にとっての潜水甲羅のようなもので、家庭においても世間においても、これによって同胞人類という水を肌から二寸乃至三寸ばかり隔離して保つのでないと私は何もできません。ここに世間的に言って私の強みもあると同時に致命的欠陥もあるのではないかと思います。これまで人の前で何べんケツをまくって啖呵を切ったか、一々おぼえてもいませんので、この席で一寸恐縮の意を表しておく次第です。最近の野糞も、年が寄るとあまりケツをまくる機会もないので、不知不識の間にその埋め合わせという意味で道楽になったのかも知れません。話というものは、やはり落ちるところまで落ちないとケリがつかないものと見えますね。(終)